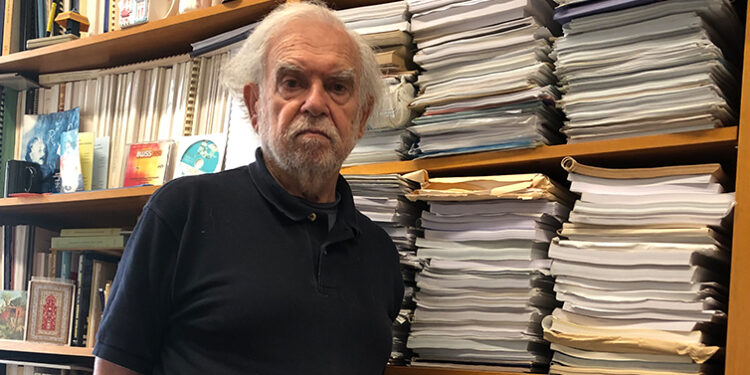

Helder Coelho: “Somos melhores do que o ChatGPT – ainda somos melhores”

A afirmação é de Helder Coelho, professor, investigador e um dos pioneiros da Inteligência Artificial em Portugal. Apesar de uma ‘reforma compulsiva’ da docência, continua a ter o seu Gabinete na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi lá que o encontrámos para conversar sobre o boom da IA Generativa, o futuro da simbiose Homem-máquina, as promessas das Neurociências, os ‘danos colaterais’ da revolução tecnológica, a emergência da regulamentação, o papel vital da educação, o cinema como espelho da realidade e a ideia (ou efabulação) da extinção da Humanidade.

Uma entrevista que viaja ao passado, mas regressa ao futuro com a mesma fluidez e o mesmo entusiasmo de quem pauta a sua vida pelo pensamento crítico e interdisciplinaridade entre a IA e as outras áreas de conhecimento. De outra forma, “como seria possível lidar com complexidade do nosso mundo?”, questiona o entrevistado.

De onde vem o seu enorme fascínio pela Inteligência Artificial (IA)?

Iniciei o curso de Engenharia no Instituto Superior Técnico em 1961 e conclui-o em 1968, o que significa que em vez de seis anos de curso fiz sete – e ainda vivi o Dia do Estudante. Tudo isto acabou por me dar uma certa direção. Também estive ativamente envolvido na Associação de Estudantes, o que me permitiu ‘personalizar’ o currículo do curso, introduzindo novas disciplinas e anulando outras… Apesar de alguma resistência por parte dos professores (risos). Isto porque o curso era muito geral e abrangia tanto Eletricidade como Eletrónica, duas áreas muito distintas. Optei pela Eletrónica, embora tenha enfrentado alguns desafios, nomeadamente ir um ano para a Holanda e ser apanhado pela guerra.

No meio de tudo isto, a minha jornada na IA começou quando conheci o Luís Moniz Pereira, por volta de 1966. Foi ele que me arrastou para a Cibernética e depois me empurrou para a IA, vindo a tornar-se, inclusivamente, o meu orientador. Depois, tudo foi evoluindo naturalmente… Fui trabalhar para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e começaram a aparecer os primeiros cursos e o Departamento de Informática.

Nessa altura, os computadores pessoais eram uma raridade e a web estava por ser inventada…

Sim, para ter uma ideia, os primeiros movimentos da IA surgem em 1955, mas só em julho de 1956 é que se funda, oficialmente. Este período foi marcado por um conjunto de 10, 15 figuras notáveis, como John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Simon ou Alan Newell. Estes que citei conheci-os a todos e até cheguei a ver alguns ao vivo, porque vieram a Portugal para participar em congressos.

A minha ida para Edimburgo (com o Luís Moniz Pereira) também não foi coincidência, já que a Universidade de Edimburgo foi a primeira da Europa a focar-se nos avanços da IA e a criar um departamento próprio. Quando regressámos a Portugal, requisitados pelo LNEC, contribuímos para a introdução dos novos computadores DEC-10, exatamente iguais aos utilizados na Universidade de Edimburgo e, logo, muito mais avançados e ideais para estimular o salto tecnológico que o LNEC veio a realizar na área da Informática.

Depois de mais de uma década no LNEC (1973-1989), tendo feito o meu Doutoramento em IA pelo meio (em 1980, sob a orientação de David H. D. Warren, na Universidade de Edimburgo), percebi que a Instituição tinha mudado e a própria Informática era uma área em transformação – computadores muito mais pequenos e muito mais potentes. Em vez de ser um operacional informático, optei pela vertente do ensino. Já tinha dado aulas em Luanda, durante a Guerra, e depois escolhi o Instituto Superior de Economia e Gestão – ISEG, onde, motivado pela interceção entre a Economia e a IA, fui professor durante mais de 10 anos. De seguida, em 1995, vim para a Faculdade de Ciências de Lisboa.

Há pouco falou do John McCarthy, que afirmou: “IA é fazer com que a máquina se comporte de tal maneira que seria chamada de inteligente se fosse o comportamento de um ser humano”. Acredita que já chegámos a este ponto com o ChatGPT?

Não. Neste momento, as empresas mais avançadas em IA (Microsoft, Apple, Amazon, IBM, etc.) estão concentradas em vender serviços, ferramentas ou computadores. É esse o negócio delas. O ChatGPT é mais um exemplo: nasceu de uma empresa do Elon Musk, que cresceu e conta hoje com investimentos multimilionários da Microsoft. Em 2022, deu-se um salto notável com o aparecimento do GPT-4 e do ChatGPT, que é ligeiramente diferente. Mas esta tecnologia já está a funcionar desde 2020. Por que é que não a puseram cá fora? Porque ainda não era vendável.

Portanto, claro que a IA está agora mais acessível e utilizável, mas também se têm vendido muitos ChatGPT’s. Claro que houve progresso, só não é tanto como nos querem fazer crer. Esta interação entre humanos e robôs ainda não equivale à substituição completa de pessoas por máquinas. Ainda temos um longo caminho a percorrer antes de alcançar um nível de IA que possa ser verdadeiramente chamado de “inteligente” no sentido humano. Eu até considero que o salto de 2014 foi muito mais significativo, porque mostrou a força do processamento de informação e a maior velocidade dos computadores, como vimos no filme “Avatar” do James Cameron. Houve avanços notáveis na tradução de idiomas pela Google, permitindo uma comunicação mais fluida e eficaz em diferentes idiomas e estas bases são muito importantes para a compreensão mais profunda da linguagem – uma temática que eu explorei no passado com o meu programa de processamento de língua natural TUGA, que permitia traduzir conversas e interagir para fornecer um serviço de biblioteca em IA.

Em suma: O processamento da língua natural está mais simples, está mais poderoso, mas é estatística a funcionar e pouco mais. Ainda estamos, como acredita o Noam Chomsky, muito longe de desvendar o verdadeiro mistério por trás da inteligência, qual o poder das sensações e das emoções humanas, qual o envolvimento da IA com a Ciência Cognitiva e as Neurociências.

Em Portugal, a investigação em IA nasceu no LNEC, por mão de Helder Coelho, juntamente com os professores Luís Moniz Pereira (que já mencionou) e Fernando Pereira. Corria o ano de 1973. Passados 50 anos, a IA continua a ser um tema entusiasmante para quem a estuda?

Sim. Por um lado, verificam-se avanços no sentido de se perceber que as coisas são mais complicadas do que eram anteriormente. Nós também éramos mais ingénuos, é certo. Mas, e concordando inteiramente com o Chomsky, ainda não chegámos ao ponto. A linguagem natural, o falar, é muito mais complexo do que imaginamos. Ou seja, o nosso não saber é muito mais forte do que o nosso saber e isso pode ser um dos grandes motivos para o tal entusiasmo.

Neste momento, por exemplo, interessa-me muito a consciência. Isto porque li um livro de um neurocientista sul-africano (Mark Solms, “The Hidden Spring: A Journey to the Source of Consciousness”, Profile Books, 2021) que, utilizando a Informática, tem feito avanços no tema da consciência – mesmo assim, está ainda longe de ter compreendido o conceito. Até porque a consciência é algo que até os animais possuem. Eu tive um cão durante quase 13 anos e até hoje não consigo perceber como é que ele conseguia compreender tudo aquilo que eu dizia. Muitas vezes, achamos graças a que os cães finjam e façam determinadas coisas, mas eles fazem sabendo.

Refere, muitas vezes, que os produtos da Apple se tornaram bestsellers porque não precisavam de conhecimentos informáticos para serem utilizados. Foi isto que se passou com o ChatGPT?

Foi marketing. O ChatGPT está mais forte, é mais capaz, mas não é mais inteligente. É apenas mais completo, porque interagiu com mais dados e aprendeu mais. É o que acontece connosco: Quando lemos livros, aumentamos o nosso conhecimento e tornamo-nos mais capazes. O ChatGPT leu muitos livros. Sabe mais sobre muitos assuntos do que eventualmente nós sabemos. E depois? Ainda não é inteligente. Parece, mas nós somos melhores do que o ChatGPT – ainda somos melhores. Ou seja: Temos mais informação? Isso já sabemos que temos. Podemos usar essa informação? Podemos. Temos a certeza que ele acerta sempre? Não. Falha? Sim, mas nós também falhamos, de vez em quando. Portanto, entre nós e o Chat, talvez ainda tenhamos mais confiança em nós próprios.

Quando passamos da inteligência para a consciência é que entramos em território diferente, porque aprendemos não apenas com os olhos, no caso de leitura, mas também com as nossas sensações. A visão é fundamental, mas como ela suporta a nossa inteligência ainda não sabemos. Há avanços, mas não tão grandes como imaginamos. Vou usar a metáfora do puré de batata: Ainda é preciso dar muitas voltas com a colher para chegarmos a um produto mais forte e mais inteligente.

E aqui passo para outra área: a complexidade. Quando visitei o Santa Fe Institute, em 1997, percebi como a complexidade é um desafio extremamente interessante. Continua a sê-lo! Em todas as áreas. Na política, por exemplo, o mais interessante é a complexidade – ver como os políticos se digladiam uns com outros, puxam uns pelos outros, etc. Os problemas do nosso mundo são complicados, são complexos – as alterações climáticas, por exemplo, e poucos parecem incomodar-se com isso, porque pensam que morrerão daqui a uns tempos e o problema passa a ser das próximas gerações.

Desde cedo, o Homem começou por procurar formas de comunicar com a máquina – primeiro com fios, depois através de linguagens de programação de baixo, alto e muito alto nível (como o Prolog, que explorou no seu Doutoramento e num livro), com cada vez menos código. Hoje até é possível criar soluções digitais sem saber código, através de plataformas como o Genio da Quidgest. O futuro desta simbiose Homem-máquina está na eliminação de barreiras e camadas entre ambos?

Estou convencido disso. Os robôs evoluíram bastante, embora eu nunca tenha gostado muito de robôs, porque gosto muito mais de programar do que de estar a olhar para as macacadas de um robô. Mas a verdade é que estas máquinas todas não foram criadas para substituir o Homem, mas sim para nos ajudar. O Homem é que não é todo igual – uns contentam-se com a Ciência, com descobrir novas coisas; outros aproveitam-se daquilo que os anteriores fazem e exploram-nos para lucrar com isso e, viver, durante algum tempo, ricos e felizes. Outros, ainda, preferem ler e pensar sobre o assunto.

A mim interessa-me muito mais pensar em coisas, tentar descobrir outras coisas e estar entretido. Porque quando trabalhamos em Ciência é isso que fazemos: estar entretidos. Eu acabei o meu professorado em 2014 e ainda estou aqui no meu gabinete. Gosto muito de continuar a vir para a faculdade e ainda não me fecharam a porta (risos). Sou um privilegiado e os meus colegas são muito bons comigo. Por mim, continuava também a dar aulas… Muitas mais do que aquelas que dou. Daí que agora passe mais tempo a escrever textos para que, eventualmente, alguém me possa ler.

As Neurociências são outra paixão sua. Até que ponto é hoje possível às máquinas entenderem e fazerem parte do cérebro humano e que tipo de avanços podemos esperar?

Neste momento, aquilo que podemos dizer é que ainda não sabemos como entrar no cérebro ou como retiramos o cérebro e o colocamos noutro sítio. Mas do ponto de vista das interfaces, temos assistido a um progresso muito grande. O Miguel Castelo-Branco, médico e neurocientista na Universidade de Coimbra, tem desenvolvido um trabalho extraordinário na área do autismo, centrado nos conceitos da neuro diversidade e da medicina personalizada, por exemplo.

É interessante, porque percebemos que há uma aproximação entre os cientistas e as pessoas que precisam de apoio. E isto faz com que as Neurociências estejam na crista da onda, porque há ainda muito por descobrir e por fazer. A Ciência não pode só servir para fazer maldades ou matar pessoas, deve haver uma preocupação em explorá-la para o bem.

Na sequência do que acaba de dizer, teme que a IA tenha um impacto devastador na empregabilidade ou, pelo contrário, considera que pode ajudar a responder à escassez de talento?

A IA apareceu graças a algumas pessoas curiosas (aquela lista de 10, 15 pessoas que mencionei no início), que queriam saber mais, porque achavam que a Cibernética não chegava e tentaram misturar mais disciplinas. Isto acaba por ser curioso ainda hoje, porque se olharmos para as universidades, muito poucas percebem a vantagem da interdisciplinaridade. Na Universidade de Lisboa, felizmente, temos cursos de Mestrado e Doutoramento em Ciência Cognitiva que misturam Neurociências, Filosofia, Psicologia, Informática e IA. Este conjunto de disciplinas permite o quê? Permite que nós pensemos. Porque quando as disciplinas se inter cruzam e se complementam fazem-nos pensar. E na educação, por vezes, os alunos pensam pouco.

Dei aulas durante 43 anos. Apanhei alunos colossais, aqueles que todo o professor gostava de ter, e outros que não se interessavam por nada. E isso continua a acontecer nos dias de hoje, sem que haja grande intervenção por parte do grande círculo dos reitores, que se dedicam a tratar de coisas que não impactam verdadeiramente naquilo que é a Universidade – que é o quê? Não é ter as notas para acabar um curso. É preparar pessoas que pensem e que saibam explorar a complexidade do nosso tempo.

“O artificial e o natural foram sempre objeto de discussão filosófica” é uma frase sua. À medida que o artificial ganha mais visibilidade, qualidade, precisão e utilidade nos vários domínios, o que fica reservado ao Homem e à inteligência natural?

Fica uma série de coisas infinitas. Repare, neste momento voltámos a ter exploração espacial, apesar de toda a complexidade que existe no planeta que habitamos. Ou seja, os desafios e os problemas repetem-se no tempo (e alguns até tendem a piorar), o que nos obrigada refletir, como Humanidade, para o que temos de fazer e ainda não fizemos. Enquanto isso, a situação piora, seja uma estrada cheia de água ou um incêndio na floresta. A tecnologia não faz milagres sozinha.

Fake news, enviesamento da informação, alucinações, direitos de autor, segurança ou hacking são alguns exemplos de ‘danos colaterais’ próprios da evolução tecnológica. A regulamentação parece ser o único caminho, mas como conseguir alguma uniformidade global, tendo em conta as divergências sociais, políticas e económicas entre Europa, EUA e China?

É verdade que existem roturas entre estes três blocos. Mas existem causas para essas roturas. Por exemplo, peguemos na China e nos EUA. Durante algum tempo, os chineses vendiam tudo e mais alguma coisa aos americanos e deixavam os alunos chineses ir aprender nos EUA. Agora já não. Porquê? Porque embora a China ainda não tenha dado o salto competitivo sobre os EUA, está quase. Já publicam artigos nos sítios mais reconhecidos, e em maior quantidade, do que os norte-americanos. A nível de empresas, fiz uma listagem e ainda considero que os EUA tenham as empresas mais fortes. Mas isto está a mudar, porque os chineses já são capazes de fazer o mesmo que os norte-americanos… Eles aprendem e inovam muito e muito rápido. E são muitos mais.

Podemos falar em pensamento crítico pré e pós-algorítmico? O que lhe diz a sua experiência de professor que, ao longo de várias décadas, sempre fomentou a ideia de “montar pontes, abrir veredas, cavar trincheiras e pensar ‘fora-da-caixa’”?

Pensar a complexidade é sempre bom. É pena é haver poucos estudantes para preocuparem-se com isto. Devia haver mais. Em 2001, eu iniciei uma série de workshops na Arrábida (“Arrábida Workshop on Complexity”), cuja última edição decorreu no passado mês de julho. Não sei se vai ser possível continuarmos, porque precisamos de arranjar dois ou três mil euros de financiamento, mas tem sido uma iniciativa muito proveitosa. Os participantes são, no geral, professores, e o tema em debate foi a complexidade. Trata-se de uma experiência imersiva, porque vamos para um sítio só com aquelas pessoas, e chegamos a um resultado que é sempre muito bom.

No último encontro, falámos dos diferentes departamentos da Faculdade – as ligações, as separações, aquilo que era necessário melhorar. Olhámos também para os departamentos de Biologia, para os projetos em curso e para o difícil que é obter dinheiro no estrangeiro para levar estes projetos para a frente. Não imagina o quão complicado isto é.

Aquilo que nós podemos dizer é que estamos longe de ter uma Universidade que seja capaz de se envolver com o país e de lhe dar a volta, por razões que todos nós entendemos. As nossas Universidades, mesmo que as que são consideradas boas lá fora, nos rankings, estão muito lá em baixo… São boas, mas não tão “boas” como as outras, que são “melhores”. Os italianos têm uma regra que é a seguinte: Quem se doutora num Instituto não pode dar aulas nesse Instituto. Tem que ir para outro sítio. Fui buscar este exemplo porque uma Universidade também se torna boa quando tem professores, investigadores e alunos que vieram de outras Universidades. Nem sempre “a prata da casa” é o melhor que existe. Voltámos à mesma questão do cruzamento das áreas e dos diferentes backgrounds, experiências e Instituições.

Ainda na educação, acredita que “é necessário generalizar e banalizar o ensino da Informática” e que “da capacidade que um país tem em manipular (conhecer, processar, aplicar, transferir e transmitir) a informação depende uma boa parte do seu futuro”. O que estamos a fazer em Portugal para criar um futuro auspicioso neste sentido?

Não estamos a fazer. Ainda no outro dia discutia com colegas meus que a única maneira de lograr isso é fomentando a diversidade, não excluindo a Católica, não excluindo o Porto, Coimbra, ou outras Instituições e professores. Ou seja, unindo pessoas e ideias que enriqueçam e acrescentem às discussões. E isso só se consegue quando temos opiniões diferentes.

Aproveitando o seu lado mais cinéfilo, pergunto-lhe: Desde “Metrópolis” (1927), a primeira longa metragem a apresentar um robô, que filme recomenda a quem se interessa pela IA?

O “Oppenheimer”, do Christopher Nolan. Porque a bomba atómica é um caso paradigmático e este filme acompanha, do início ao fim, o físico, o cientista que está na sua origem. Isto é poderoso no sentido em que mostra como ele reflete sobre aquilo que tem de fazer. O tal pensar sobre a complexidade, sobre os objetivos, sobre as consequências, sobre o valor da vida humana… E todas estas questões são muito bem vistas e exploradas pelo Nolan, que para mim é um dos grandes realizadores do nosso tempo.

Enquanto o “Avatar 2” do James Cameron, outro filme que eu adorei, é mais impressionante do ponto de vista da capacidade tecnológica, este versa sobre a personagem e os seus conflitos internos. É também um filme que nos desafia a pensar nos episódios históricos de destruição que se repetem uma e outra vez, por motivos e ambições muito idênticas. Pensemos na invasão da Ucrânia. É inacreditável. Pegando na linguagem cinematográfica, faz-nos dizer: “eu já vi este filme antes”. – E por falar em destruição… Qual a sua opinião relativamente à declaração conjunta de vários líderes do setor tecnológico que alertam para a possibilidade de a IA pode levar à extinção da Humanidade?

Essa afirmação é incrível e deve ser pensada, porque uma coisa é nós termos uma máquina que nos ajude e outra coisa é termos uma máquina que nos mate. A diferença é muito grande. Portanto, devem existir duas linhas quase paralelas que nos permitam diferenciar entre uma coisa e outra.

Temos visto que há muita discussão logo que as coisas são feitas ou lançadas. Mas às vezes é preciso esperar para se pensar no que se devia fazer – seja isso parar ou continuar. Porquê? Porque deve haver um controlo daquilo que se faz e/ou deve ser feito no país. No caso da Europa, os países seguem as regulações da União Europeia, que podem não ser ainda muito boas, mas já existem.

Artigo de Bruna Ferreira, Storyteller & Content Manager na Quidgest